そんなこんなで、なかなかヘッドホンアンプの作業が進まない。

手は動かせていない代わりに、それとなく考えてみた。

なぜ、ヘッドホンアンプで音が良くなる、悪くなる、となるのか?

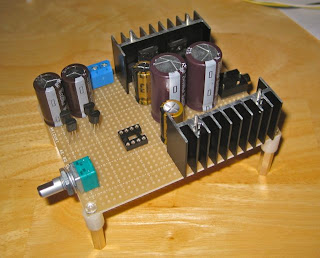

ここでいうヘッドホンアンプとは、もともとあるヘッドホン出力に接続して使用するヘッドホンアンプ(構成図2)である。

|

| 構成図1 |

|

| 構成図2 |

一般的には、信号の伝送路に何かを追加すると雑音や歪、クロストークなどは悪化する(特別な処理をしない限り)。この前提で考えると、ヘッドホン出力とヘッドホンの間に「ヘッドホンアンプ」を入れることに、良いことは無い。仮にヘッドホンアンプが理想的にできたとしても、ヘッドホンアンプの入力を出力に正確に転写するので、雑音や歪、クロストークなどは悪化しないだけであって良くなることは無い。

でも、これでは現実と合わない。さて、このどこが違うのか?

「入力」−「ヘッドホン出力」−「ヘッドホン」−「耳」の繋がりは、それぞれが独立した性能で構成されたものではない、ということであろう。前に述べたのは、それぞれが独立して相互干渉の無い前提だった。だけれど、実際には、接続された各構成要素それぞれが相互に性能に対して影響を与えている、と考える。だから、ヘッドホン出力にヘッドホンを直接接続することで相互に生じる悪影響に対して、ヘッドホンアンプを挿入することで低減する。そうであれば、ヘッドホンアンプを入れることによる悪影響の低減具合と、悪化具合の程度によって、音質が向上したように聞こえたり、あるいは、悪化したように聞こえたりする、と解釈できる。

一応エンジニアなので、理屈をこねくり回すとこんな感じかな。

結局は造りたいのかどうか!なんだけれどね。造るにしても何か方向性を出してみたいわけで、こんなところから、考えてみるわけだ。

ただ、休みの日に考えこむのは疲れるので、また気が向いたときにこの続きを書いてみよう。